Levé de bathymétrie et de topographie structure

La bathymétrie et de topographie est une discipline scientifique essentielle qui permet de mesurer la profondeur des océans, des lacs et des rivières. Grâce à des technologies avancées telles que le sonar et les systèmes de cartographie, elle fournit des données précises sur le relief sous-marin, facilitant ainsi la navigation, la recherche marine et la gestion des ressources aquatiques. Les applications de la bathymétrie sont variées, allant de l’étude des écosystèmes marins à la planification des infrastructures côtières.

Sommaire

TogglePlan de bathymétrie

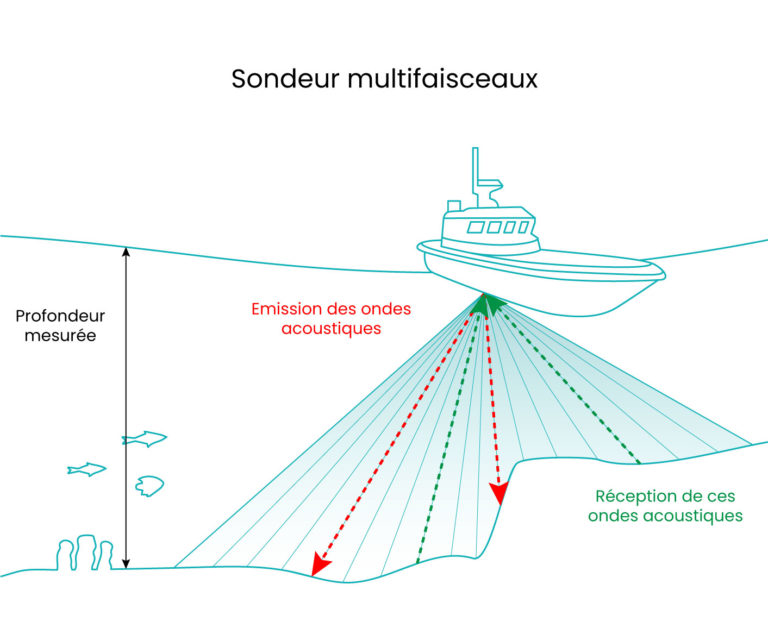

La bathymétrie est la représentation cartographique des reliefs sous-marins. Les points de levé des profondeurs doivent être connus en position et sont intégrés au levé topographique.

La méthode d’exécution variera suivant la profondeur de l’eau. Lorsque les conditions du plan d’eau (profondeurs, courants et stabilité du fond) permettent un accès à pied, on peut utiliser un niveau et une mire, une chaîne de profondeur ou une station totale avec prisme réflecteur supporté par un jalon gradué.

Lorsque les conditions du plan d’eau ne permettent pas un accès à pied et qu’on y enregistre des profondeurs supérieures à 2 mètres, un sonar (sound navigation and ranging) à bord d’une embarcation peut être utilisé.

Le sonar, un appareil basé sur la réflexion des ondes sonores, sert à déterminer la distance verticale entre la surface et le fond du plan d’eau. Une lecture pour déterminer la position (X, Y, Z) du sonar au moment où l’on enregistre la profondeur d’eau doit être prise simultanément (généralement par GPS en mode RTK (Real Time Kinematic)). Dans des conditions sécuritaires et contrôlées, la bathymétrie peut se réaliser sur la glace au moyen d’une chaîne graduée et d’un poids.

Plan de topographie pour ouvrage d’art projeté

Le plan topographique préparé pour un projet de construction d’ouvrage d’art est un document qui permet de visualiser l’état des lieux et le relief du terrain grâce aux cotes d’élévation ou aux courbes de niveau qui y sont inscrites. Il est utilisé par l’ingénieur pour la conception, la localisation de structures et la préparation de devis pour soumissions, et par l’entrepreneur à titre de document de base.

Les directives du Article «Canevas et levés » pour la densification du canevas géodésique et pour la précision des levés de détails s’appliquent également aux levés de bathymétrie et de structure. Notamment, une attention particulière doit être apportée à la mesure de la hauteur de l’instrument et à celle de la cible.

Les accidents de terrain qui comportent une dénivellation de plus d’un demi-mètre (0,50 m), les points localisant les hauts et les bas de talus, les rives des cours d’eau, le point bas de la section (talweg), les services publics aériens ou souterrains et tous les détails naturels ou artificiels significatifs doivent être levés.

Il est toujours nécessaire d’être en contact avec le chargé d’activité de la direction territoriale ou de la Direction des structures de façon à respecter les directives particulières propres à chaque cas.

Les caractéristiques des différents levés topographiques nécessaires pour la construction de ponts sur rivière, de ponts d’étagement, de croisements ferroviaires, et d’autres levés sont énoncées dans les sections suivantes.

Ponts sur rivière

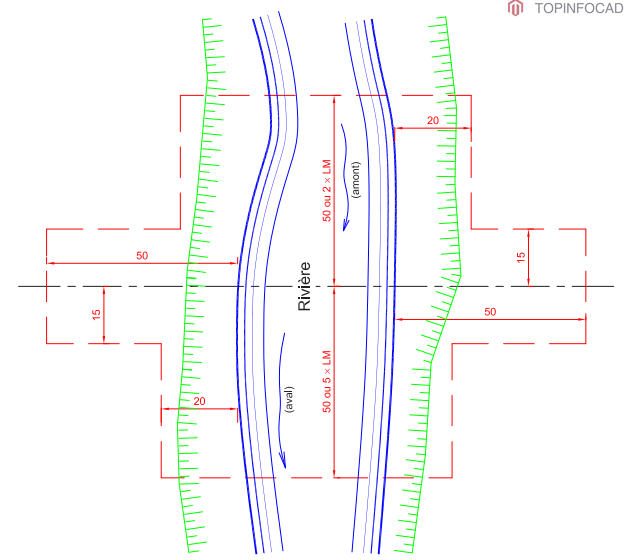

Pour les ponts sur rivière, la délimitation de l’étendue des travaux d’arpentage se fait en fonction de la ligne de centre de la route projetée et de la ligne de centre du cours d’eau.

Les accidents de terrain et toute construction à l’intérieur de la région délimitée par les deux corridors définis ci-après doivent être levés.

- A. Ligne de centre de la route projetée

Le levé de la ligne de centre se fait sur une distance minimale de 50 mètres de chaque côté des rives du cours d’eau. Selon la topographie du lieu et le profil projeté, cette distance doit être augmentée de façon à couvrir toute la partie qui peut être qualifiée de remblai d’approche de la structure. Transversalement, le levé doit couvrir 15 mètres de chaque côté de la ligne de centre de la route projetée.

- B. Ligne de centre du cours d’eau

La distance minimale couverte par le levé le long du cours d’eau est de 50 mètres en aval et de 50 mètres en amont de la ligne de centre de la route projetée.

La distance doit cependant être d’au moins deux fois la largeur moyenne de la rivière en amont et de cinq fois en aval. Si le cours d’eau est en courbe, la distance minimale doit être augmentée afin de s’assurer d’avoir tous les renseignements adéquats en ce qui concerne la direction des courants et les redressements possibles de la rivière.

Transversalement au cours d’eau, le levé doit couvrir une distance minimale de 20 mètres à partir de la rive. Dans le cas d’un projet situé dans une plaine inondable, la distance doit couvrir la limite de débordement au cours des fortes crues. Il est donc nécessaire lors de l’enquête de questionner les riverains à propos de cette limite de débordement, d’où l’importance d’effectuer l’enquête présentée à la section 5.4 avant le début de l’arpentage.

- C. Repères d’alignement

Les repères d’alignement qui doivent être levés sont les stations mises en place lors de l’implantation de la ligne de centre de la route projetée, tels les P.I. (point d’intersection des alignements ou des tangentes), T.C. (raccordement de la tangente et de l’arc de cercle ou commencement de la courbe), C.T. (point de raccordement de l’arc de cercle et de la tangente ou fin de la courbe) et autres stations sur la ligne centrale du projet.

- D. Repères de nivellement

Les repères de nivellement (R.N.) doivent être à proximité de la structure. Si le repère de nivellement de référence est éloigné de la structure, il est requis d’installer un repère permanent à moins de 50 mètres de la structure. S’il s’agit d’un pont sur une rivière très large, il faut en installer un de chaque côté du cours d’eau.

E. Rivière

Une série de sections transversales du lit du cours d’eau, mesurées perpendiculairement à la direction de l’écoulement, doivent être levées et sont réparties comme suit : une au centre du tracé de la route projetée, et les suivantes à 5 mètres, 10 mètres, 25 mètres et 50 mètres de chaque côté de la ligne de centre du tracé de la route projetée. Lorsque la distance dépasse les premiers 50 mètres de chaque côté de la ligne de centre, les sections subséquentes doivent être espacées de 1 à 2 fois la largeur de la rivière.

L’espace entre chacune des sections peut être modifié pour tenir compte des caractéristiques du lit (présence de chutes ou de rapides, élargissement du cours d’eau, etc.). De même, le nombre de points levés sur ces sections doit être choisi pour donner une idée exacte du profil transversal du lit (haut et bas des rives, talweg), spécialement près des unités de fondation (piles et culées) des ponts existants, pour pouvoir détecter les affouillements possibles. Un affouillement est l’abaissement du lit d’un cours d’eau par la force érosive de l’eau. Toutes les sections du projet nécessitent une bonne précision (±100 mm en élévation).

Des points d’élévation de la ligne d’eau doivent être établis sur une distance d’environ

10 largeurs de rivière en amont et en aval, sans dépasser toutefois 300 mètres de chaque côté de la ligne de centre de la route projetée. Ces informations sont nécessaires afin de déterminer, notamment, la pente de la rivière.

Les observations doivent être effectuées au cours de la même journée dans un intervalle de temps très court afin d’éviter les fluctuations du niveau de l’eau. Si les observations s’échelonnent sur une période de temps assez longue permettant une variation du niveau d’eau, les observations doivent être corrigées afin de correspondre à un seul niveau d’eau.

Lorsque les cours d’eau ont une pente faible, le travail doit être fait avec une grande précision pour obtenir des résultats valables. En plus des consignes de ce chapitre, pour chacun des mandats, il importe que le chargé d’activité en arpentage convienne, avec l’ingénieur responsable de l’étude hydraulique, du nombre et de l’emplacement des sections à relever.

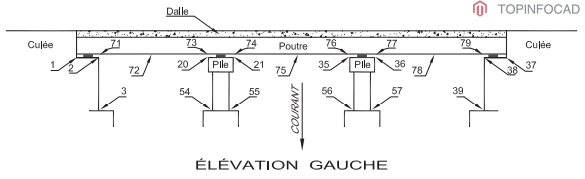

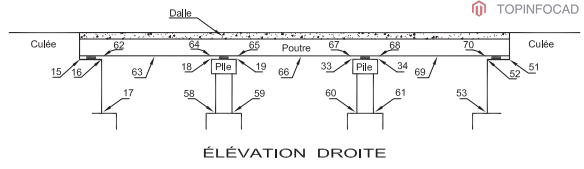

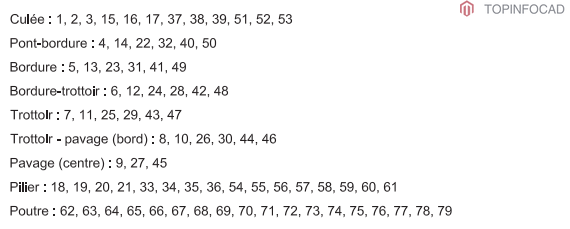

- F. Structure

Lorsqu’une structure est présente à l’endroit ou à proximité de la route projetée, la position des quatre coins de la structure, des quatre ailes des culées et des quatre coins de chacune des unités (deux au niveau de l’assise et deux au niveau de la semelle), lorsque visibles, doit être levée (voir l’annexe A).

La codification des éléments de la structure provient de la liste des codes de points (PCodes) de la norme Conception et dessin assistés par ordinateur (CDAO) – Structure des données, diffusée au personnel interne du MTQ sur le Portail de la CDAO, et aux mandataires par l’intermédiaire du chargé d’activité en arpentage. Ces levés doivent être complétés par des mesures consignées dans un formulaire d’enquête sur le terrain (voir l’annexe B et la Formulaire d’enquête).

De plus, le tracé de la route existante doit être levé sur une distance minimale de 50 mètres de chaque côté de la structure. Dans les cas où il y a débordement des eaux sur la route existante, cette distance doit être augmentée de façon à couvrir toute la partie inondée de la route. Le levé doit aussi inclure des sections en travers.

- G. Marée

Lorsque l’effet de la marée se fait sentir à l’emplacement de la structure à construire, des levés d’au moins trois niveaux de marée distincts, de préférence à des jours différents, doivent être notés en précisant la météo, la date et l’heure du levé. Il faut en général choisir un endroit qui est à l’abri de la houle, où la surface de l’eau est relativement stable. Les informations obtenues auprès des résidents ou les indices sur les berges permettant d’évaluer le niveau moyen de la marée de la pleine mer supérieure (marée haute moyenne) doivent également être levés et notés à la rubrique «Niveaux d’eau» de la page 3 de 6 du formulaire d’enquête sur le terrain (voir l’annexe B).

- H. Arpentage en milieu hydrique de l’État

Lorsqu’une structure enjambe le milieu hydrique de l’État, la direction territoriale du Ministère doit d’abord joindre le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP) pour obtenir les autorisations requises afin de réaliser les travaux de construction de la structure et la mise en réserve des terrains nécessaires.

À la fin des travaux, l’arpenteur-géomètre du MTQ doit demander les instructions au ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN), conformément à l’article 17 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, chapitre T-8.1), pour la préparation des documents utiles au transfert d’autorité, lorsque nécessaire. La procédure à suivre dans le traitement de tels dossiers est explicitée à la section 6.1.7 «Transfert d’autorité entre ministères provinciaux (TR) » du chapitre 6 du présent manuel.

Ponts d’étagement

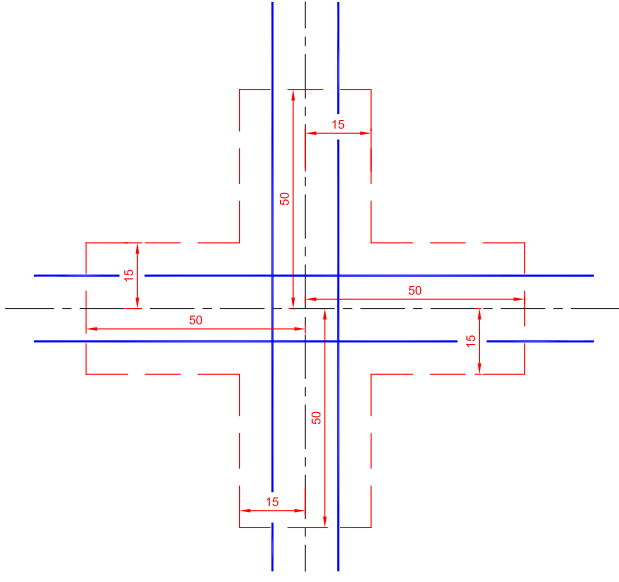

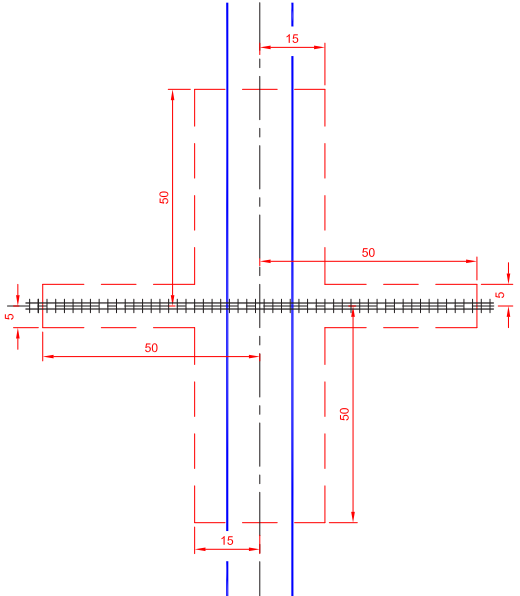

Pour les ponts d’étagement, la délimitation de l’étendue des travaux se fait en fonction de la ligne de centre de la voie inférieure et de celle de la voie supérieure. On doit lever les accidents de terrain et toute construction à l’intérieur de la région délimitée par les deux corridors définis ci-après et montrés à la figure.

Le levé des lignes de centre des deux voies se fait sur une distance minimale de 50 mètres de part et d’autre du croisement. Transversalement à ces lignes de centre, le levé doit s’étendre sur 15 mètres de chaque côté.

bathymétrie et de topographie

Croisements ferroviaires

Pour les croisements ferroviaires, c’est-à-dire les intersections entre une route et un chemin de fer, l’étendue du levé est délimitée en fonction de la ligne de centre de la route projetée et de la ligne de centre de la voie ferrée. Les accidents de terrain et toute construction à l’intérieur de la région délimitée par les deux corridors définis ci-après doivent être levés.

- A. Ligne de centre de la route

Le levé de la ligne de centre se fait sur une distance minimale de 50 mètres de chaque côté de la voie ferrée. Selon la topographie du lieu et le profil projeté, cette distance doit être augmentée de façon à bien couvrir l’approche de l’intersection. Transversalement, le levé doit couvrir 15 mètres de chaque côté de la ligne de centre de la route.

- B. Ligne de centre de la voie ferrée

La distance minimale couverte par le levé le long de la voie ferrée est de 50 mètres de chaque côté de la ligne de centre de la route. Transversalement à la voie ferrée, le levé doit couvrir une distance de 5 mètres de part et d’autre des rails.

- C. Rails

L’élévation du dessus des rails, à l’intersection de la ligne de centre du projet routier, doit être déterminée avec une précision conforme au premier niveau de résolution du détail, soit 2 cm (voir la section «Les levés de détails» du présent manuel). Si le travail est exécuté en utilisant une ligne de centre pour le chemin de fer, il s’agit de faire la moyenne de l’élévation du dessus des deux rails.

La hauteur du rail doit être précisée dans le rapport accompagnant le plan, afin de pouvoir déterminer l’élévation des traverses

Autres levés

Les demandes de levés pour l’éclairage routier, une expertise hydraulique, un système de balisage d’aéroport, l’implantation d’une structure, la surveillance du comportement d’une structure existante, etc. font toujours l’objet d’un devis spécial.

Formulaire d’enquête

À la demande du chargé d’activité, un formulaire d’enquête accompagne tout plan topographique et bathymétrique dont l’objet est un pont sur une rivière. Une rencontre avec les riverains et une bonne reconnaissance sur le terrain permettent de recueillir le plus de renseignements possible sur l’état des lieux.

Pour une meilleure planification du travail, il est préférable d’effectuer cette enquête avant le début du levé d’arpentage. L’annexe B présente les six feuillets du formulaire d’enquête sur le terrain, et des commentaires explicatifs concernant certaines données à recueillir lors de l’enquête sont donnés dans la section suivante.

Afin de renseigner adéquatement le chargé d’activité sur l’état des lieux, des photographies montrant l’ensemble et les détails de l’emplacement à l’étude doivent compléter le dossier. Le sens du courant doit être précisé sur toute photographie montrant un cours d’eau.

Précisions sur le formulaire d’enquête

- A. Localisation

Le numéro de la carte topographique et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) du projet à l’étude sont indiqués.

- B. Plans

Le numéro d’identification technique est le numéro de dossier se rapportant à l’ouvrage à construire.

- C. Services publics

S’il existe d’autres services publics, comme une conduite de gaz, ils doivent être indiqués et localisés.

- D. Caractéristiques du cours d’eau

Cette partie de l’enquête vise à déterminer les conditions hydrauliques particulières permettant d’évaluer les possibilités de développement de certains problèmes sur l’ensemble du cours d’eau à l’étude et non pas seulement sur le tronçon immédiatement adjacent à la structure projetée.

Ces caractéristiques et ces contrôles divers influencent la ligne d’eau, l’affouillement à la traversée et également l’ouverture et la hauteur de la structure.

La forme du canal, droite ou à méandres, indique s’il y a lieu d’augmenter l’étendue des travaux du levé d’arpentage.

Dans le cas de la présence d’un barrage à proximité de l’emplacement à l’étude, il faut noter la localisation du barrage, soit la distance en amont ou en aval de la ligne de centre projetée, ainsi que le nom du propriétaire du barrage.

En plus de prendre des photographies, il faut noter les informations suivantes, spécialement si le débit au barrage doit être calculé :

— les détails de la géométrie du déversoir.

— les détails concernant les poutrelles en bois empilées les unes sur les autres et qui contrôlent l’écoulement des eaux, les ouvertures de vannes, les débris ou toute autre obstruction présente durant la crue des eaux.

- E. Granulométrie du lit des cours d’eau

Une appréciation visuelle de la proportion de chacun des matériaux naturels du lit du cours d’eau doit être effectuée. Cette appréciation doit se faire à un endroit exempt d’enrochements déposés dans le lit en vue de la protection de l’ouvrage.

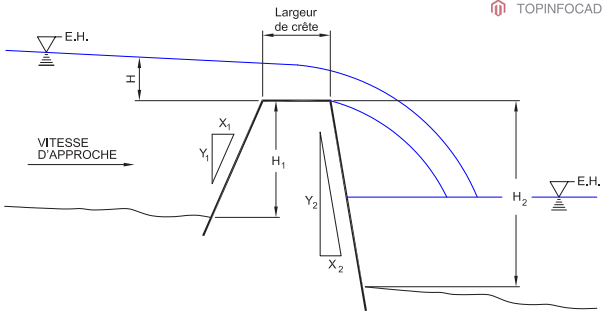

- F. Niveaux d’eau

L’élévation du niveau des eaux du jour (E.J.) est habituellement levée selon l’axe de la ligne de centre de la route projetée. Sinon, on indique à quelle distance de l’axe, soit en amont ou en aval, le levé a été fait.

L’élévation du niveau des eaux normales (E.N.) correspond à l’élévation moyenne habituellement atteinte durant la période estivale. L’élévation du niveau des eaux hautes annuelles (E.H.AN) correspond à l’élévation moyenne des eaux atteinte normalement tous les ans lors des crues. Ce niveau, souvent atteint lors des crues printanières, laisse sur le terrain des indices comme des délaissés de crue, des lignes d’érosion des berges et des marques sur les culées ou les piles, laissant conclure à un niveau d’eau atteint presque tous les ans. Les informations recueillies auprès des riverains sont cependant la meilleure source de renseignements.

L’élévation du niveau des eaux hautes extrêmes (E.H.EX) correspond au plus haut niveau d’eau observé sur le cours d’eau. Les riverains sont, encore une fois, les plus aptes à fournir cette information. En pratique, l’arpenteur géomètre doit déterminer le niveau des eaux hautes extrêmes observées, tenter d’évaluer leur période de retour à partir des informations des riverains et, finalement, déterminer les conditions d’écoulement lors de l’évènement, c’est-à-dire embâcle de glace, influence de la marée, refoulement d’un autre cours d’eau, barrage, etc. Il est souhaitable de rencontrer le plus grand nombre de riverains possible pour valider les informations. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des riverains peuvent être notés pour une demande éventuelle de détails supplémentaires.

- G. Pente et vitesse d’écoulement des eaux

La pente locale de l’écoulement des eaux est mesurée à partir de points d’élévation de

la ligne d’eau sur une distance d’environ 10 largeurs de rivière en amont et en aval, sans

dépasser toutefois 300 mètres de chaque côté de la ligne de centre de la route projetée.

Les particularités du cours d’eau, telle une chute, doivent être prises en compte lors de

la mesure de la pente. La pente est égale au quotient de la différence de niveau d’eau sur

la distance entre ces niveaux d’eau. Des informations additionnelles sont données à la

sous-section 5.3.1E «Rivière ».

La vitesse approximative de l’écoulement est mesurée par la méthode du flotteur. Le

passage d’objets à la dérive (glace, bois, ou tout autre objet flottant) est mesuré plusieurs

fois sur une longueur du cours d’eau assez importante pour fournir une estimation juste

du temps de passage.

La procédure suivante décrit la méthode du flotteur, dont l’erreur sur l’estimation est en

général inférieure à 10% lorsqu’elle est utilisée dans les bonnes conditions.

— Choisir deux sections en travers sur une partie droite du cours d’eau de façon que le temps de passage de l’objet flottant soit d’au moins 20 secondes. L’objet flottant peut être une branche d’arbre, un morceau de bois ou autre, et la partie émergée ne doit pas donner prise au vent. La distance entre les deux sections doit être mesurée.

— L’objet doit être lancé dans l’eau de façon qu’il atteigne une vitesse constante avant d’arriver à la section amont. Le temps de passage entre les deux sections doit être mesuré à l’aide d’un chronomètre ou d’une montre. Deux ou trois mesures de temps doivent être prises pour établir une moyenne représentative.

— La vitesse est égale au quotient de la distance sur le temps.

- H. Structure existante

Lorsqu’un pont existant se situe à proximité de l’emplacement à l’étude, les informations suivantes doivent être levée :

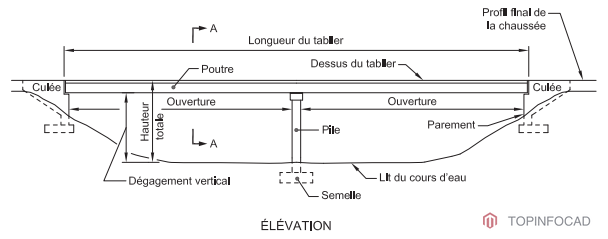

— La longueur du tablier est la distance mesurée sur l’axe central du pont entre les extrémités du tablier ou entre les faces intérieures des garde-grève des culées.

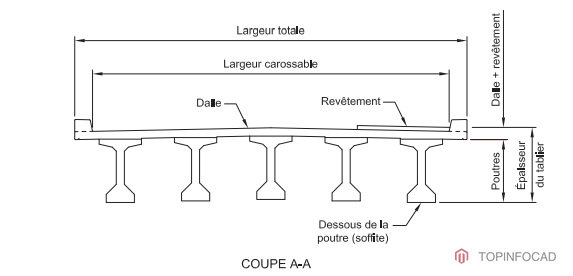

— L’épaisseur du tablier est la mesure prise à partir du dessus du tablier jusqu’au dessous des poutres (soffite). Le tablier comprend le revêtement, la dalle et les poutres.

— Le dégagement vertical est la mesure prise à partir du lit du cours d’eau jusqu’au dessous des poutres. Si le profil du lit n’est pas régulier, il est préférable de prendre plusieurs mesures pour bien représenter la situation.

— La hauteur totale est le dégagement vertical additionné à l’épaisseur du tablier

- Une vue en élévation du pont existant, comme elle est montrée , est dessinée pour bien illustrer la situation.

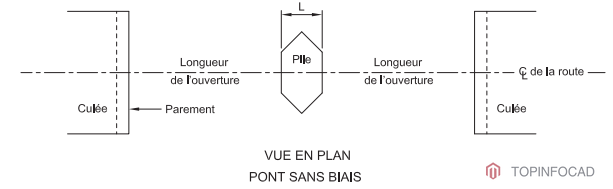

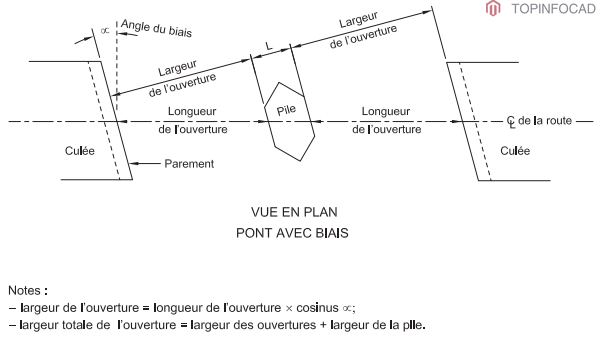

- Une vue en plan, si nécessaire, du pont existant, comme elle est montrée, peut également être dessinée pour bien illustrer les ouvertures et le biais de la structure.

À la rubrique « Infrastructure » du formulaire, on décrit la nature et le nombre d’unités de fondation. Par exemple, 2 culées en béton et 1pile en béton.

À la rubrique «Superstructure » du formulaire, on décrit la nature du tablier. Par exemple, 5 poutres en béton et 1dalle en béton.

La longueur des ouvertures et, si requis, l’angle du biais (α) avec la structure doivent être levés. Les ouvertures sont mesurées parallèlement à la ligne de centre de la route et le biais est l’angle entre la ligne perpendiculaire à la ligne de centre de la route et l’axe des appuis d’un pont. Ainsi, la largeur de l’ouverture peut être calculée en multipliant la longueur de l’ouverture par le cosinus de l’angle de biais. La largeur des piles doit être levée pour calculer la largeur totale de l’ouverture, y compris les piles, mesurée perpendiculairement aux parements des culées.

les vues en plan d’un pont avec et sans biais.

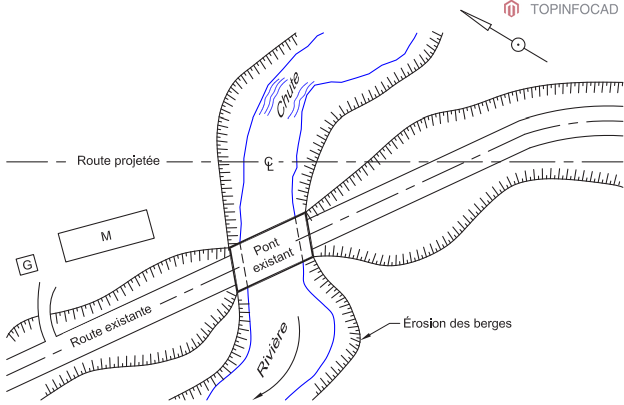

- I. Croquis des lieux

Les informations devant apparaître sur le croquis sont les suivantes :

• Cours d’eau existant;

• Routes existantes, chemin de fer;

• Ponts et ponceaux existants;

• Ligne de centre de la route projetée;

• Caractéristiques du cours d’eau (chute, rapide, barrage, etc.);

• Topographie générale de l’emplacement, par exemple les collines, les affluents;

• Limites de la plaine inondable;

• Affleurements rocheux.

- J. Photographies

Le reportage photographique montrant l’ensemble et les détails du projet doit inclure principalement les vues suivantes :

• Vue d’ensemble du projet, regroupant le pont existant, s’il y a lieu, et la topographie des lieux de chaque côté de la ligne de centre projetée;

• Vues du cours d’eau en amont et en aval de la ligne de centre projetée;

• Vues des caractéristiques du cours d’eau, comme l’érosion des berges, l’affouillement du lit, le barrage, etc.;

• Vue de la granulométrie du lit, si possible;

• Vues du dessus et du dessous du pont existant.